【今回の記事に関連する場所】

①大高城 ②沓掛城 ③鳴海城 ④刈谷城 ⑤牛久保城 ⑥上之郷城 ⑦本宗寺 ⑧上宮寺

⑨勝鬘寺 ⑩本證寺 ⑪東条城 ⑫上和田砦(上和田城) ⑬二連木城 ⑭吉田城 ⑮田原城

⑯掛川城

※番号をクリックしていただくと説明文が表示されます

今川氏の衰退と信長との同盟決断

桶狭間の戦いに敗れた今川勢の松平元康(家康)は松平領の保全に取りかかります。

桶狭間の合戦後、今川氏の撤退にともない、大高城(名古屋市緑区)、沓掛城(愛知県豊明市)をはじめとした尾張の諸城は織田勢が接収することになりました。

鳴海城(名古屋市緑区)は守将の岡部元信が踏みとどまり、信長と交渉して義元の首級を受け取り、帰国の途中には刈谷城(愛知県刈谷市)の水野信近(信元弟)を討ち取っています。

今川氏真は、永禄三年(1560)八月に始まる越後国の上杉謙信の関東侵攻に対して、甲駿相三国同盟に基づき北条氏、武田氏との共闘に追われていました。

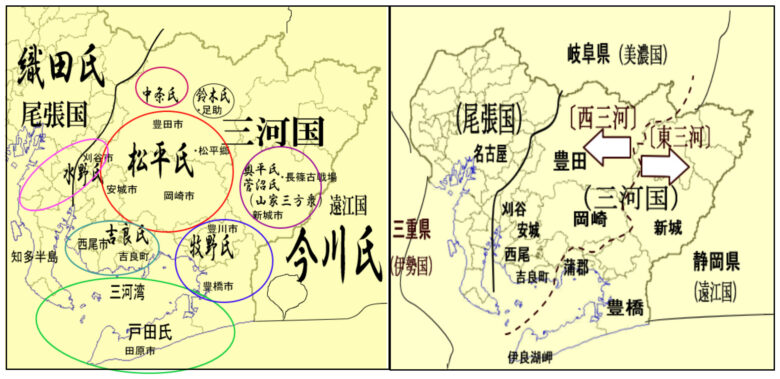

そのため、家康は織田方の緒川・刈谷城主水野の信元と交戦し、しばしば苦境に立たれましたが、氏真からの十分な軍事支援が受けられませんでした。西三河は今川氏の保護を受けられない状況となり、織田氏に通じる勢力が出てくようになります。

西三河地域は徐々に織田氏に浸食されていき、元康(家康)にも松平領国の存続のため、今川氏との関係性についての決断を迫られてきます。

そしてついに、永禄四年(1561)二月に刈谷の水野信元を介して敵対関係にあった織田信長と和睦を結びます。

この和睦の締結は、西三河から東三河へと両国を拡大しようとする元康、東の憂いを無くし美濃の斎藤氏への攻勢を強めようとする信長、両者の思惑が一致したことによる領土協定の締結でありました。

この同盟関係は、戦国期としては珍しく、信長が本能寺の変で討たれるまで続きます。

両者の和睦の内容は

①領域確定、②戦線協定(ただし自力次第)、③攻守同盟(どちらかが攻められたら、もう一方は助けに行く)の三点とされていました。

しかし、現在では①領域確定だけが締結されていたのではないかと指摘されています。

(信長にとってみれば、家康に与えられた役割は「対武田への壁」だったかもしれません)

また、通説では、両者の同盟は永禄五年(1562)一月に元康が清洲城の信長のもとを訪れ、会見後に締結したとされてきました(いわゆる清洲同盟)。当時、家康は今川氏と交戦しており、清洲城を訪れる余裕はなかったこと。良質な二次資料にも会見の記載がないこと等から、清洲同盟はなかったと否定されています。

今川氏と決別し、東三河へ侵攻

元康(家康)は永禄四年(1561)三月には室町幕府十三代将軍足利義輝からの馬所望に応じて嵐鹿(あらしかげ)馬(飛脚が用いる早道馬)を献納しています。このことにより足利将軍家と繋がりを築き、将軍義輝の支持のもとに行われた上杉謙信の関東侵攻に同調できる環境を得ます。

そこで、元康(家康)は四月十一日、東三河の牛久保城(愛知県豊川市)を攻撃します。

牛久保城はもともとこの領域を支配した国衆・牧野氏の本城でありあましたが、この頃は今川氏の東三河領域における支城となっていました。

したがって、この攻撃は駿河今川氏との従属関係を絶ち、本格的に敵対することになった事を意味し、元康は永禄四年中に西三河の大半を勢力下に置くだけでなく、上記のように東三河まで勢力を伸ばしていきました。

この「岡崎逆心」といわれる今川方、松平方に分かれて内乱は永禄四年(1561)から翌五年にかけて続いたため、関東への通路もままならない状況となります。

そこで、将軍足利義輝は氏真と元康(家康)に対して、永禄五年正月二十日付けで和睦を促す御内書を発給し、同時に北条氏康と武田信玄にも両者の和睦に尽力するように要請します。

しかし、両者の戦いは永禄五年もさらに続いていきました。

(氏真が義輝に和睦の調停を依頼したとの説もあります。

氏真の目的は、元康と和睦を成立させて、三河の情勢を鎮静化させることにあったと考えられます。

この時、氏真は代替わりにともなう政務が山積し、三河での軍事行動の展開は避けたかったというのが本音であろう)

永禄四年中に西三河の大半を勢力下においた家康は東三河にも勢力を伸ばしていきます。

永禄五年(1562)二月に元康(家康)は上之郷城(愛知県蒲郡市)を攻め、鵜殿長照を討ち取るとともに、子息二人(氏長と氏次)を生け捕りにします。

当時、元康(家康)の嫡男・竹千代、長女・亀姫とその母・築山殿は駿府におり、今川氏の人質状態となっていました。そこで、鵜殿長照の子息二人と交換することで、妻子を岡崎に迎えています。

その後、今川氏との戦いは長期化しますが、元康は戦いを継続する路線をとります。

信長との同盟深化と家康へ改名

永禄六年(1563)に入る頃には今川氏の劣勢は次第に明らかになり、三月には元康(家康)の嫡男・竹千代と信長の次女・徳姫の婚約が成立。

これによって、信長との同盟関係は強化され、領土協定から互いに軍事的に支援し合う攻守同盟へと発展したと見られます。

また、元康(家康)は七月六日には今川義元から与えられた「元」の字を棄て、「家康」と改名し、より一層今川氏との対決姿勢を鮮明にしました。

三河一向一揆

勢いに乗る家康であったが、改名からわずか二ヶ月後、永禄六年(1563)秋頃から翌年初めにかけて三河一向一揆が勃発します。

家康は桶狭間の戦い以降、織田氏との連携を深め、今川氏の支配を脱却していく路線に転じ、三河全体の領国化を推し進めようとしていました。そこで、外部からの課税や警察権の行使を拒否する不入権を前提に形成されていた「寺内」を中心とする本願寺門徒による地域社会秩序を支配下に収めるために、一揆勢と軍事衝突します。家康数え二十二歳の時の出来事です。

その原因は、「松平記」によると

家康の父・広忠の代から仕えた重臣で上野城主・酒井忠尚が叛旗を翻し、今川方に寝返ります。そこで家康は戦いに備えるべく、菅沼定顕を派遣し佐々木の上宮寺(一向宗と呼ばれる浄土真宗本願寺派の寺院)から兵糧米を借りようとします。しかし、上宮寺はこれを拒んだため、菅沼は籾を略奪。これに激怒した一向宗門徒が一斉に蜂起した。

「三河物語」では

家康の重臣の酒井正親が野寺の本證寺に悪党がいたので、寺領に入って捕まえて処刑したところ、三河の一向宗門徒が寄り集まり団結して、上宮寺、本證寺、勝鬘寺に立て籠った。

事実は判りませんが、当時の寺院はが形成していた「寺内」を、松平氏が侵害したことが騒動の発端と考えられます。

これらの一揆衆に反家康の東条城・吉良義昭、八面城・荒川義広などの三河の国衆、さらに、蜂屋貞次(上和田の戦い)、渡辺守綱(勝鬘寺の戦い)、夏目吉信(野場の戦い)など松平家臣団の多くが、一揆衆側についてしまいます。一族で敵味方に分かれた家臣も多く、本多氏の場合、正信は一揆方となりますが、本多広孝や本田重次は家康側につきます。石川氏も、家成・数正は家康方でしたが、重康・正俊らは一揆方となりました。

西三河では、戦国時代に本願寺の一族門徒である土呂本宗寺(愛知県岡崎市)を頂点に「三か寺」と呼ばれる佐々木上宮寺(同前)、針崎勝鬘寺(同前)、野寺本證寺(愛知県安城市)を中心として、矢作川流域に末寺・道場が展開し、本願寺教団が隆盛していました。

蜂起した一揆勢は、永禄六年(1563)十二月までに反家康勢力と連携しながら、本宗寺と三か寺に集結して籠城します。

一方、家康勢は永禄六年(1563)十月、今川方の小笠原氏を攻撃していましたが、閏十二月に反旗を翻した吉良義昭の東条城(愛知県西尾市)の攻撃にかかります。

一向一揆との戦いは、永禄七年(1564)正月における土呂・針崎・野寺の一揆勢による上和田砦(愛知県岡崎市)への攻撃から始まります。

上和田砦には家康家臣の大久保一族が籠っていました。大久保忠世(後の小田原城主)が目を射られるなど大怪我を負い窮地に陥りますが、家康が駆けつけると一揆勢は退散していきました。

さらに、正月二十五日には、深溝松平伊忠が一揆方の夏目吉信を攻略するなど、戦闘が続きました。

家康は針崎勝鬘寺を攻撃し、激戦となります。

この時、氏真は前年十二月に起きた遠江西部の国衆の叛乱(「遠州忩劇(えんしゅうそうげき)」)の対応に追われており三河に進軍する余裕はありませんでした。

これにより家康は、国内の叛乱勢力の鎮圧に専念できる状況でした。

二月、刈谷の水野信元が救援に参戦し、戦局に大きな影響を与えます。

大久保一党は計略を巡らせ、一揆方に対して和談を持ち掛けます。

一揆方も寺院を大切に思うだけで、国・郡を支配しようということではなく、厭戦気分もあったので永禄七年(1564)三月に上和田の成就院で和睦が成立します。

一揆が終息すると、家康は酒井忠尚、吉良義昭、荒川義広らを次々と平らげていきます。

敵対した家臣も基本的には許しませんでしたが、講和を指導した蜂屋貞次、家康を見て戦いを避けた渡辺守綱、家康からの助命嘆願で夏目吉信らは帰参を認められます。ちなみに夏目吉信は家康嫡男・信康に仕え、三方ヶ原の戦いで家康が死の危機に瀕したとき、主君の乗馬の向きを刀のみねで突いて走らせ、武田軍を防いで討ち死にします。

さらに、家康は和睦したはずの上宮寺、本證寺、勝鬘寺も許しませんでした。家康は三か寺の建物をことごとく破壊し、坊主たちを三河から追放しました。そして、以後二十年以上に渡り一向宗を一切禁止します。

家康は一向一揆を機に領内の反対勢力を鎮圧し、断固たる事後処理を行ったことで三河における確固たる覇権を握ります。

三河平定

前述のように東三河で劣勢にたたされていた今川氏真にとって、西三河での一向一揆の勃発は反撃のチャンスでしたが、遠江国で発生した内乱の対応に追われ、東三河の防衛に力を割くことができず、絶好のチャンスを逃してしまいます。

こうしたなか、永禄七年二月に作手・奥平定能、五月二連木・戸田主殿助が松平氏に従属し、東三河の情勢は家康優位へと進みます。

家康はさらに東三河の平定を進めて行きます。

六月から重臣筆頭の酒井忠次に今川氏の東三河支配の拠点であった吉田城、本多広孝に田原城への攻撃をそれぞれ命じ、永禄八月(1565)三月頃には両城を攻略します。

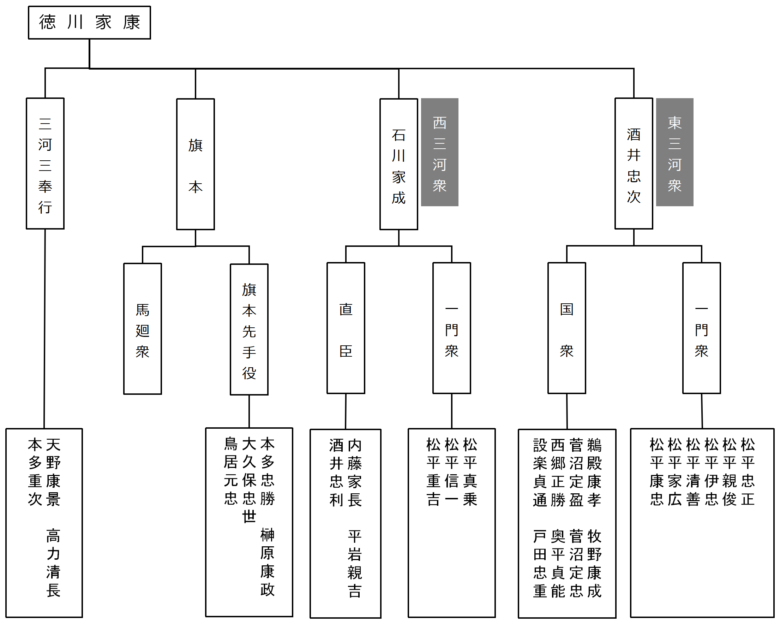

そのまま、吉田城には酒井忠次、田原城には本多広孝を配し、酒井忠次を東三河の旗頭とし、その下に従属国衆や松平庶家の統制と軍事指揮を委ねます。一方、西三河の旗頭には石川家成が就きました。家成が永禄十二年(1569)に掛川城に移った後は、甥の数正が引き継いでいます。

(近年の研究では石川家成・数正は西三河全体を統括・支配する権限は付与されていなかったとする)

家康直属の旗本先手役も置かれ、本多忠勝、榊原康政ら近臣が配置されました。

この体制は「三備(みつぞなえ)」と呼ばれました。

その後、家康は永禄九年(1566)5月に、最後まで抵抗していた牛久保の国衆である牧野成定を従え三河平定を成し遂げ、大名となります。

松平から徳川へ

家康は大名としての立場を公認化するため摂関家の近衛前久(このえさきふさ)を通じて、朝廷に徳川名字への改姓と叙位・任官を願い出ます。

その結果、永禄九年(1566)家康は朝廷から徳川改姓、従五位下三河守の叙位・任官が認められます。

ここに徳川氏は三河国を統治する戦国大名としての立場を名実ともに認められました。

まとめ

桶狭間の戦い後、元康(家康)は今川氏と決別し、水野信元の仲介で織田信長との同盟を結びます。

この同盟は西三河から東三河へと両国を拡大しようとする元康、美濃の斎藤氏への攻勢を強めるために背後の安定を図る信長、両者の思惑が一致したことによる当初は領土協定でしたが、元康(家康)の嫡男・竹千代と信長の次女・徳姫の婚約が成立し軍事同盟へと深化します。

家康は西三河の一向一揆を鎮め、東三河の吉田城、田原城を落として三河平定を成し遂げます。

さらに、「三備(みつぞなえ)」と呼ばれる軍政改革を実施し、三河の安定的な統治を進めていきます。

そして、家康は摂関家の近衛前久(このえさきふさ)を通じて、朝廷に徳川名字への改姓と叙位・任官を願い出ます。

永禄九年(1566)家康は朝廷から徳川改姓、従五位下三河守の叙位・任官が認められ、三河国を統治する徳川家康が誕生します。

【引用/参考】

株式会社平凡社 柴裕之著 徳川家康 境界の領主から天下人へ

中央公論新社 本多隆成著 徳川家康の決断

中央公論新社 和田裕弘著 信長公記 戦国覇者の一級資料

株式会社PHP研究所 河合 敦著 徳川家康と9つの危機

株式会社講談社 渡邊大門編 徳川家康合戦禄 戦下手か戦巧者か

株式会社河出書房新社 本郷和人著 徳川家康という人

朝日新聞出版社 黒田基基著 徳川家康の最新研究

株式会社草思社 渡邊大門編 家康伝説の謎

ウィキペディア

コトバンク

コメント